File.04身近な不思議「燃える」を科学する

ものが燃える「燃焼」とはどういう現象なのだろう。一般的には、燃料と酸素が結び付いて、激しく熱や光を出すものだと言われている。

ガスコンロやたき火、ガソリンエンジンや火力発電などで、お世話になっていることも多い、とても身近な存在だ。

だが、その仕組みについてはまだまだ分からないことが多いという。

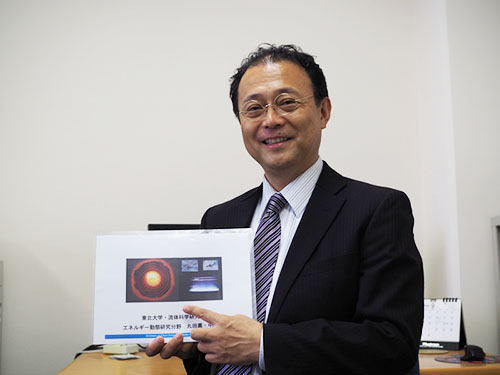

燃焼の研究に取り組む丸田先生が、研究を元に開発した製品の一つが、エネルギー効率の良いガスヒーター「スイスロール型マイクロ燃焼器」だ。

スイスロール(ロールケーキの呼び名)のような形をしているため、

こう呼ばれる。細い管を真ん中で曲げて、そこを中心にくるくると巻いた形をしている。

実は炎は、周りの温度が低いと、たとえ燃料と酸素があっても消えてしまう。

この形であれば、燃焼によって発生した熱を逃がさずに、燃やしている中心の空間を温めるのに使うことができる。

近い将来、このマイクロ燃焼器は食品工場で食品を焼くのに使われる予定だ。

以前使っていたガスコンロで焼く方法よりも、使う燃料を半分にまで減らせる見込みだという。

このマイクロ燃焼器は加熱温度を細かくコントロールでき、すすが出ないといった長所もある。

またマイクロ燃焼器の研究をする中で、さまざまな燃料の性質を簡単に調べられる装置も開発したそうだ。

これらの研究はエネルギー問題の解決にもとても役に立ちそうだ。

●炎はコントロールできる

燃焼によって生じる炎は、たいていゆらいでいる。思い通りにコントロールできるというイメージはあまりないかもしれない。

だが丸田先生は「条件をきれいに整えれば、

炎のふるまいは予測可能です」という。ただし重力のあるところでは、風の影響を避けたとしても、

周りの空気が温められて上の方向に動いて対流が起こるため、炎がゆれてしまう。

そのため丸田先生は、より炎の性質を知るため、国際宇宙ステーションの実験棟「きぼう」での実験を計画中だ。

無重力での実験によって、複雑な燃焼の世界がより明らかになるかもしれない。

「未知の現象を見つけた」と言える喜び

丸田先生は、「未知の現象に接して、その仕組みを理解する。そして世の中に紹介できる」ことは研究する上で大きなやりがいだという。 さらに「こうして得た知識や知恵を、 社会に役立つ形で還元できるのもたまらなくおもしろいところ」だそうだ。今も自動車の革新的な燃焼技術のプロジェクトに参加している。 基礎研究のおもしろさと社会への貢献という面を持ち合わせているのは大きな魅力のようだ。

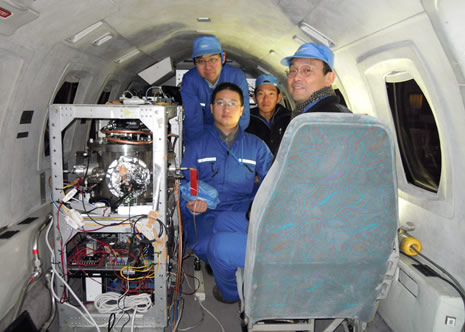

写真はきぼうでの実験に先立って、とても重力の小さい環境を作って行う実験用の航空機内で撮影したものです。 重力のないところで着火すると、球形の炎ができるとか。この炎と通常のガスバーナーのような炎との関係を調べて、 共通の理論で説明することができればと先生は語ってくださいました。