File.05コンピュータ進化のカギは

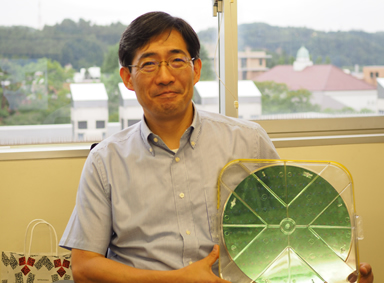

半導体の微細化

寒川先生は、ミクロの粒子の流れをコントロールして微細加工をする研究を行っている。加工するサイズは十ナノメートル以下で、

髪の毛の太さのさらに1万分の1というとても小さな世界だ。微細加工で作るのは、コンピュータに入っている「半導体集積回路」である。

集積回路は、小さなスペースにたくさんの電子回路を作り込んだものだ。中の構造が細かいほど、たくさんの回路を詰め込むことができる。

現在のスマートフォンが、昔のパソコンと同じ性能を持っているのも、半導体集積回路の微細加工技術が常に進化してきたおかげだ。

この細かい構造を作るために必要な技術の一つが「プラズマエッチング」である。これは材料の上にテンプレート(型紙の役割をする)

を置いてプラズマの粒子をぶつけることで、テンプレート通りに削っていく技術だ。

プラズマとは、マイナスの電荷を持った電子とプラスの電荷を持ったイオンが一緒になって存在している状態のことである。このプラズマの流れを制御することがとても重要になる。先生が発明した、プラズマエッチングを発展させた技術は、

現在、世界中で半導体集積回路の加工に使われているそうだ。先生はより細かい加工ができる「中性粒子ビーム」による加工法も開発している。

●バイオ素材を利用する

一方、テンプレートの方もより細かいものを用意する必要がある。そこで新しく開発しているのが「バイオテンプレート」だ。

今までは材料を削ってテンプレートを作るのが普通だった。だが新しい方法では、小さなナノ構造をブロックのように重ねていく。

その積み上げる役割を担うのがタンパク質だ。鉄を内部にため込む性質を持ったタンパク質を遺伝子情報により均一なサイズで大量に作製し、

自分で規則正しく並ぶ性質を利用して、半導体上に並べる。そのあとタンパク質だけを取り除けば、鉄微粒子テンプレートが出来上がるというわけだ。

このバイオテンプレートと中性粒子ビームを組み合わせることで、さらなる半導体集積回路の微細化が可能になるかもしれない。

常に挑戦を続けよう

「地球の歴史の中で決して強い存在ではなかった人間の祖先が進化したのは、何とか工夫して生き延びようとしてきたから。 人間は進化のために生きています。だから若い学生たちには常に挑戦を続けてほしい」という。先生自身も産業技術総合研究所で 大学と産業界の橋渡しに取り組んでいる。また自らの技術を世界に広めたいと、半導体研究の盛んな台湾の大学と協力して実用化に力を注いでいる。 自身の挑戦も、とどまることを知らないようだ。

情熱的に語ってくださった寒川先生ですが、奥様には一方的に語りすぎていると指摘されたことがあるそう。 そこで今は特に対話を心がけているとのことです。また最近は仙台や日本、台湾などの歴史を調べながら、 奥さんと一緒に散歩するのが趣味になっているとのこと。写真は今年の夏にローマを散歩した時のものです。