File.13新カーボンフリー燃料の実用化へ

温室効果ガスである二酸化炭素の排出が避けられない化石燃料に代わり、エネルギーキャリアの候補として急浮上しているのがアンモニアだ。

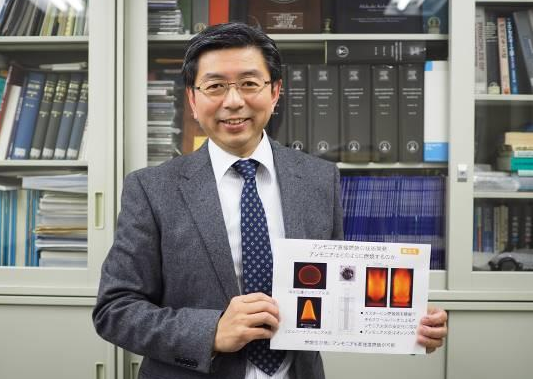

小林先生は内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム中で、アンモニアの燃焼研究に取り組んでいる。

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、日本は二酸化炭素の排出量を2030年までに2013年ベースで26%減らすという目標を掲げた。

だが今のままだとこの達成は難しいのではないかと考えられている。そこで注目されているのが、燃料としてのアンモニアだ。

アンモニアは1つの窒素原子と3つの水素原子からなる分子で、肥料などに多く利用されている。

今まで燃料としてはほとんど利用されてこなかったが、アンモニアは燃焼させてエネルギーを取り出すことが可能だ。

さらに排出されるのは窒素と水なのでクリーンな燃料といえる。

●従来の火力発電設備を利用できる

アンモニアには、火力発電用のガスタービンや脱硝(窒素酸化物を取り除くこと)用アンモニア貯蔵施設をそのまま利用できるというメリットがある。

石油や石炭向けの発電設備を転用することも可能だ。

一方、以前から新しい燃料の候補として研究され、一部では実用化もされているのが水素だ。だが大量の水素は輸送・貯蔵に非常にコストがかかる。

いっぽうアンモニアは、水素と比べると輸送・貯蔵が簡単だ。そこでアンモニアの形で運び、使う前に水素を取り出す「水素の運び屋」としても検討されている。

ただアンモニアから水素を取り出して使うよりも、アンモニアを直接燃料に使う方がエネルギーが無駄にならない。

アンモニアを燃料として使う際の課題は、他の燃料と比べて燃焼速度が遅い、燃焼方法を工夫しないと窒素酸化物が排出されることだという。

これらの課題を克服すれば、いつか新たな燃料が世界の課題の解決に貢献する日も遠くはないのかもしれない。

やりたいことを「今」実行してほしい

大学での研究の醍醐味は、自分のアイデアを徹底的に追求していけることだと小林先生はいう。 企業ではある程度決まった枠の中で研究を進めていくが、大学ではテーマの決定も進め方も自分で決めることができる。 また学生に対しては「自分が何をしたいかを考え、それを『今』実行してほしい」という。 進む道を決めなければならない時は来るからこそ「若いうちはやりたいことをやってください」とのことだ。

休日は夫婦でいっしょに舞台鑑賞を楽しむことが何よりの楽しみだそうです。また自宅では親子のミニチュアダックスフンドを飼っており、 毎日のいやしになっているとのこと。写真の左にいるのがお母さんのまろん、右が娘のころんです。 親子がそろって同じポーズをとったりする様子が最高にかわいいそうです。