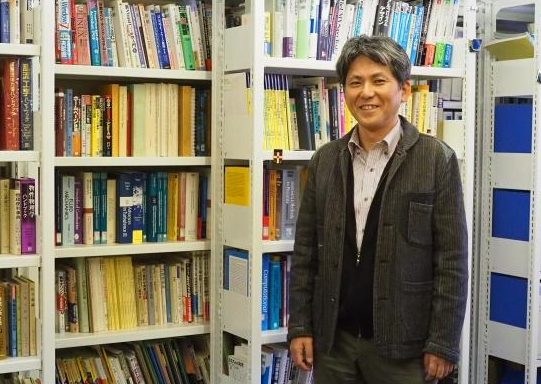

File.15新手法で騒音問題に取り組む

服部先生が取り組んでいるのは、流体研究の基礎となる理論分野だ。スパコンを活用して、より高い精度での流れのシミュレーション、

新しい乱流モデルの開発や、渦の安定性についての研究を行っている。

流れは計算したい領域を小さなブロックに切り分けることで計算できる。ブロックが小さければ小さいほど、より正確に流れを再現することが可能だ。

たとえば現在の天気予報のブロックは一辺が数キロメートルである。だが街の中で起こるヒートアイランド現象を計算したい場合は、

ビルなどの形状も考慮に入れるため、1メートルのレベルにまで細かくすることが必要だ。ブロックを細かくすれば、より高性能のスパコンと計算時間が必要になる。

そこで先生は、より複雑な形状の計算に向くブロックの切り分け方法である「埋め込み境界法」の一種「VP法」が使えないかを研究した。

このアイデアは従来から提案されてきたが、実際に利用するのは難しい方法だった。

先生たちはVP法を改良した結果、これが騒音の計算に利用できることを確かめたという。音は空気の振動が人の鼓膜に伝わることで音として認識される。

ただ人が感じる音の振動は、飛行機やタービンなどの周りに生じる流れと比べて、変化の幅がとても小さい。その大きさは、大気圧に対してたった0.01%程度なのだ。

騒音は社会問題としてますます取り組みが重要になっているが、実験だけで調べるのは大変だ。

かといって数値シミュレーションを行おうとしても、従来の方法だと音波の振動は誤差に埋もれてしまうほど小さかった。

VP法を適用すれば、このように繊細な騒音の計算も可能になるのだという。

●まったく新しい乱流モデルをつくる

また先生は乱流のモデル化にも取り組んでいる。一定方向に流れている流れは層流といわれるが、乱流は常に流れの向きや大きさが変わり、

大小さまざまな渦がまざりあった非常に複雑な現象だ。そのため乱流の性質を解き明かすことは、物理学における重要な未解決問題ともいわれる。

先生はこの乱流を簡単に表すモデルをつくろうとしている。

その手段として「統計的機械学習」という今まで乱流モデルに使われなかった方法を使って研究を進めているそうだ。

知的におもしろいことを追求しよう

服部先生の研究室では、研究テーマは基本的に学生自身が提案する。自分がおもしろいと感じたことに取り組むほうが力が入り、 結果的に価値のある研究ができるという考えからだ。流体にまつわる現象は身の回りにあふれている。シンクにできる渦から地球規模での大気の動き、 木星の大赤斑まで、扱うスケールも様々だ。普段から気になっている疑問を研究テーマにすることも可能かもしれない。

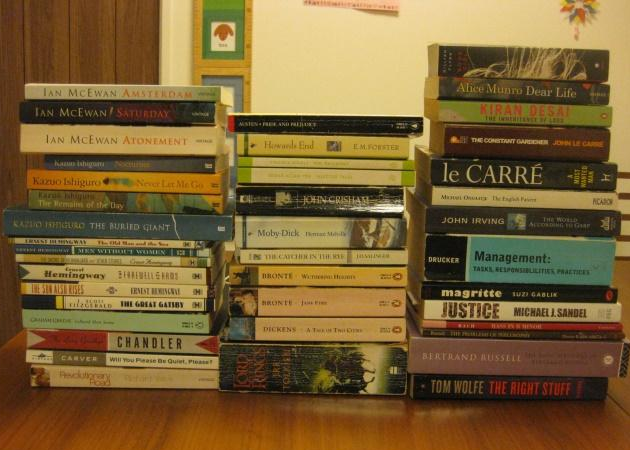

先生の趣味は英文学を読むことだそうです。イギリスで研究していた時期をきっかけに読み始めたとか。 ヘミングウェイやブロンテ姉妹といった古典から現代作家まで幅広く読み、それらの映画化作品も同時に楽んでいるそうです。 最近のお気に入りは日本でもドラマ化されたカズオ・イシグロとのことです。