File.16世界初、飛行機で火星探査の実現へ

今、火星では地球から送られたいくつもの人工衛星が周回している。また火星地表にも探査機が着陸し、日々あらたな発見を続けている。

そんな中、火星に飛行機を飛ばそうという計画を進めているのが永井先生らの研究チームだ。実現すれば、地球以外の惑星大気中を飛ぶ初めての飛行機になる。

飛行機は人工衛星より地表近くを、着陸機よりも速く移動できる。そのため飛行機での火星探査が可能になれば、地磁気や地形、気象などの研究がより進むと期待されている。

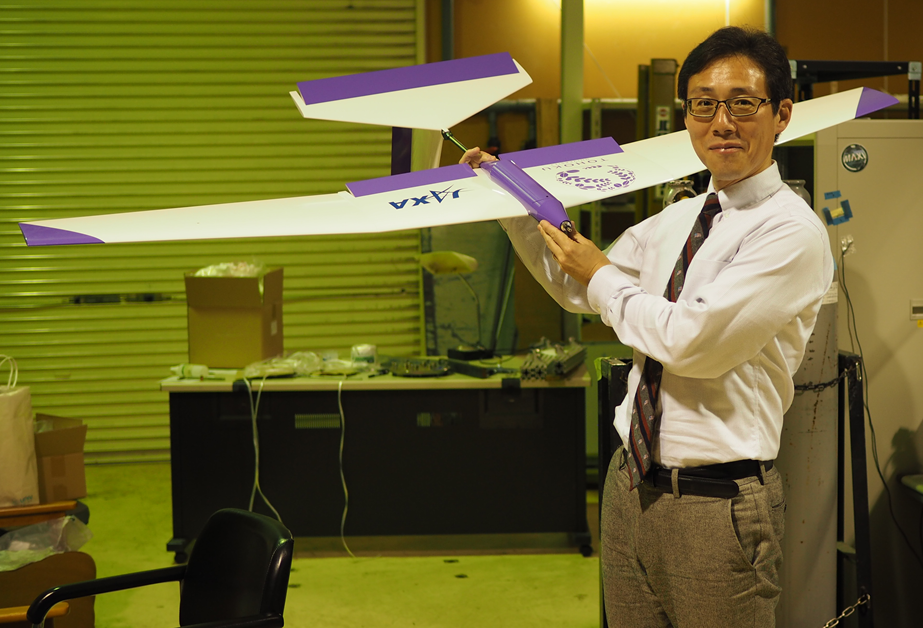

永井先生はJAXAなどと協力して、航空力学の面から火星飛行機の開発に取り組んでいる。飛行機が空を飛ぶためには揚力が必要だ。

だが火星の大気圧は地球のたった100分の1だ。揚力は大気圧に比例して小さくなってしまう。そんな火星で飛ぶためには、機体を軽く、翼を大きく、高性能にし、

また推力を上げることが必要だ。一方で打ち上げロケットに積めるサイズや重量には制限がある。これらの厳しい条件をふまえながら、30分間、100キロメートル飛ぶ飛行機をめざす。

そのために火星大気を再現できる特別な風洞での実験や、翼周りの流れの計算などを行っている。2016年6月には火星と同じ程度の大気圧と気温になる地上35キロメートル付近での滑空試験を行うため、

着々と取り組みを進めているところだ。

●人工衛星に必須の熱制御

先生の研究室の基本テーマは、宇宙機における、打ち上げから帰還までの熱流体現象を明らかにし、制御することだ。

ヒートパイプと呼ばれる熱制御部品の研究もその一つになる。人工衛星の太陽の側とその裏側では、温度差が最大で400℃にもなる。

そのため機器が壊れず安定して動作できるよう、ヒートパイプなどを使って熱の流れを制御することがとても重要なのだ。

永井先生は、「将来的には火星だけでなくさまざまな惑星の大気に飛行機を送り込みたいですね」と語る。また流体工学が貢献できる分野は大気中だけではない。

土星の衛星タイタンにはメタンの海があり、いずれはその海中の探査も行いたいという。永井先生の宇宙への挑戦はどこまでも続きそうだ。

作業だけで終わるのではなく、学理の探究を

人工衛星などのプロジェクトは、どうしてもスケジュールに追われて作業がメインになりがちだ。学生にはそれだけでなく、

目の前に現れる現象を理解し、それをふまえて次にどうするかといった考える力も養ってほしいという。

また、自分たちの研究は世界に通じていることを意識してほしいそうだ。「取り組むなら世界でいちばんを目指してほしい。

流体研ならそういう機会も得られるでしょう」ということだ。

永井先生の趣味はスポーツだそうです。とくに学生時代からずっとサッカーをやってきたとのこと。また走ることも好きだそうで、 フルマラソンも何度か完走したことがあるのだとか。今年はすでに学生と仙台国際ハーフマラソンを完走し、 さらにはフルマラソンにも挑戦する予定だそうです。