File.31直感が通用しないミクロの世界

徳増先生の研究する燃料電池は、水素と酸素を反応させて電気を取り出す装置だ。反応の際に排出するのは水だけで、排気ガスや汚染物質を出さない。

そのため温暖化対策の切り札として自動車などへの利用が進んでいる。この燃料電池の内部では、原子サイズのスケールで複雑な現象が起こっている。

通常は液体や気体であれば流体力学の法則に従って流れを計算できるが、「原子1個ずつの動きを追いかけなければならないほど小さなスケールでは、

一般的な流体力学の法則では予測できないような現象がたくさん起こります」と徳増先生は言う。

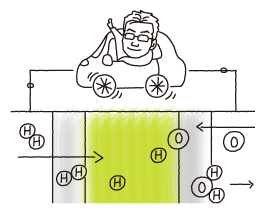

燃料電池の内部では、アイオノマー(高分子でできた非常に薄い膜)の中を水素イオンが通り、その膜を横切るように酸素分子が移動する。

膜の中で水素イオンと酸素分子が出会うと、反応して電気を発生させる。電気の発生量を多くするためには、

水素イオンと酸素分子それぞれの流れる量をコントロールすることが重要だ。

スパコンによるシミュレーションを行ったところ、アイオノマーに含まれる水分の量が増えるほど、

酸素の透過量は減ることが分かった。しかし従来は、酸素透過量測定実験の結果から、

水分が増えるにしたがって酸素の透過量も増えるという結果が信じられてきたという。

ただし透過量を測定できるのは、膜が十分に厚い場合だけだ。電池内部のアイオノマーの厚さは平均で3ナノメートルと非常に薄い。

そこで、シミュレーションで電池内部における酸素分子や水分子の動きを詳しく追いかけたところ、水分が酸素透過量に与える影響は、

厚い膜と薄い膜では異なることが分かった。既存の知識だけにとらわれず新しい現象を発見できることが、ミクロの世界の醍醐味ともいえそうだ。

先生の趣味はスポーツだそうで、研究が終わったあと用事がなければジムで毎日10キロメートルを走って帰るそうです。 学生の頃に始めたゴルフも再開し、今は年に10回以上ゴルフコースを回っているのだとか。 さらにゴルフの打ちっぱなしもジムで行うなど、根っからのスポーツマンのようです。