File.41地熱エネルギーを持続的に利用するには

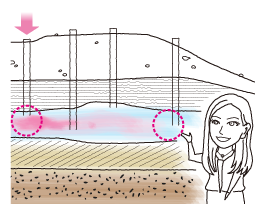

地熱発電は、地下から噴き出す蒸気などを利用してタービンを回すことにより発電を行う。火山の多い日本で注目されている発電方法の一つだ。この地熱エネルギーを持続的に利用するためには、水をくみ出した分戻す必要がある。だが地下の水は岩の割れ目に存在し複雑な構造になっているので、戻す場所が悪ければ、くみ出したい水の温度が下がってしまう。地下の流れを推定する方法として水を戻す井戸から染料など(トレーサー)を流し、別の井戸でその濃度変化を調べる「トレーサー試験」という方法があるものの、調査領域は数キロメートルに及ぶのに対し井戸の数は少ない。これだけで詳細な地下構造を把握することは不可能だ。

そこで鈴木先生は、トレーサー試験のデータを利用しつつ数学理論によって地下構造を推定しようとしている。自然界に見られる、拡大しても拡大前と同じパターンが現れるという性質(き裂のフラクタル性)などを考慮することによって,シンプルなモデル化を目指す。「複雑なものを複雑に表すのではなく,数学的テクニックを使ってシンプルに表現できれば,少ないデータによる地下構造推定が期待できます」(鈴木先生)。また先生は、3Dプリンタで作った岩石サンプルによる基礎データの取得にも取り組んでいる。実際の岩盤は内部構造が簡単には分からず、それを制御することもできない。3Dプリンタを使えば、自由に決めた内部構造のサンプルをいくつも用意できる。これらによって高度な地下構造の予測が可能になれば、地熱エネルギーの活用をさらに後押しすることになるだろう。

アウトドアが好きで、夏はキャンプ、冬はスノーボードをはじめ幅広く楽しんでいるとのこと。旅行に行くことも多く、アメリカではグランドキャニオンやイエローストーン、アンテロープキャニオンなどで岩の美しさに感動したそうです。自然への興味が研究テーマにも結びついているようです。