File.43材料の性質を原子レベルで制御する

さまざまな材料の構造を原子レベルで制御することは、産業上とても重要だ。例えば省エネ技術として注目される燃料電池や太陽電池の性能は、材料の表面状態に大きく左右される。岡田先生は、このような材料に微細な加工を行ったり、狙った性質を持たせたり(改質)することに取り組む。その方法にはプラズマや中性粒子ビーム、化学処理などによる表面反応を用いる。

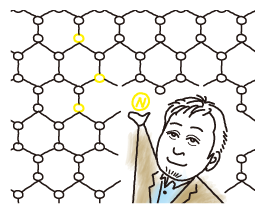

先生が研究する材料の一つが、炭素の同素体であるグラフェンだ。グラフェンはシート状の構造で、炭素が蜂の巣のように六角形を作って並んでいる。グラフェンは電気をよく通し、非常に丈夫といった特徴を持つ。先生はこの炭素原子の一部を窒素原子に置き換えた(ドーピング)グラフェンを使い、より高性能なトランジスタの開発につなげようとしている。「ドーピング自体は難しくありませんが、炭素と窒素をつなぐ結合とその場所を思い通りに作るのが難しいところです」(岡田先生)。

またドーピングしたグラフェンは、燃料電池の触媒としての利用も期待されている。現在触媒に使われているプラチナは希少かつ高価だ。ありふれた元素である炭素を使うことができれば、燃料電池の普及をより進めることができる。また、触媒に使われる材料は金属が一般的だ。そういった意味でも触媒としてのグラフェンの研究は興味深いという。先生は「目的の性質を得るために、手段にとらわれすぎることなく様々な方法にチャレンジしていきたい」と語る。研究から生活に役立つ新材料が生み出される日が楽しみだ。

学会への参加やそこでの交流が先生の楽しみの一つだそうです。特に海外の学会では、ふだん会えないような専門分野の大家やノーベル賞級の研究者も参加します。会場が歴史のある研究所といったことも大きな刺激を受けるとのこと。写真はウィーン大学に設置されているボルツマンの像です。