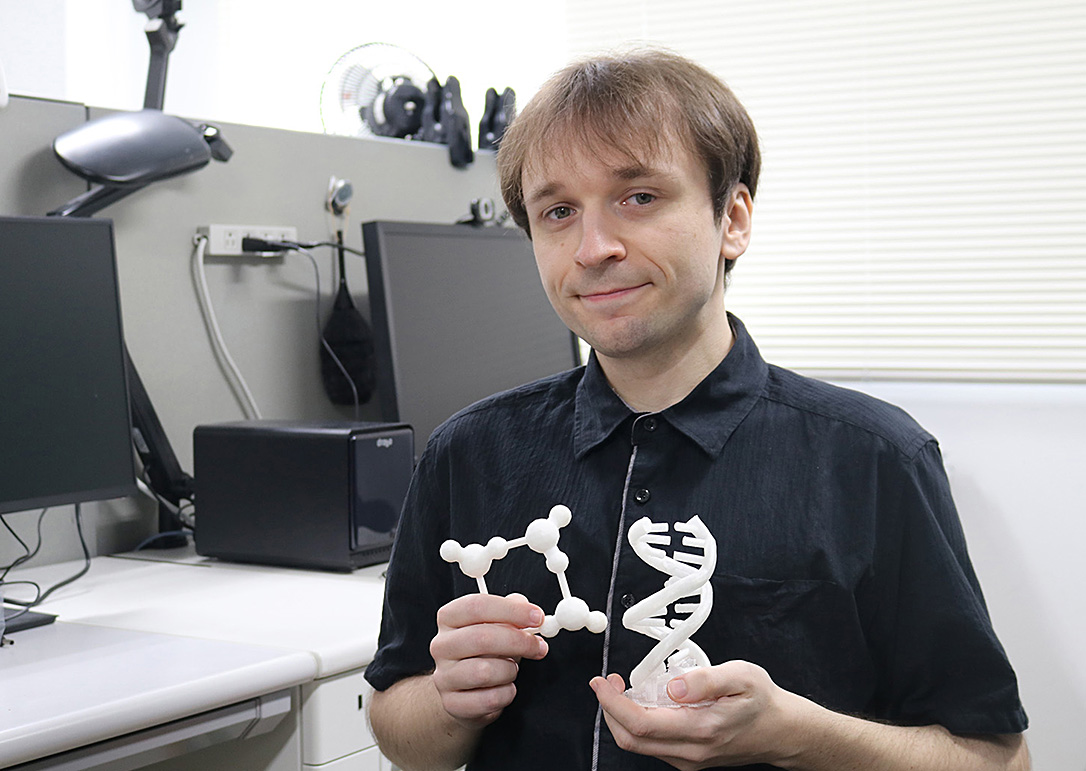

File.51数値顕微鏡でみる原子と熱の世界

スマホやタブレットを使用しているときに、本体が熱くなった経験は誰にでもあるだろう。これは、機器の小型化や高性能化の中で、CPUの処理能力が大幅に上がっているためだ。CPUから発生した熱は、金属板に接触させたりすることで本体の外に逃がされる。だが、ミクロのレベルでみると金属板の表面はでこぼこだらけだ。接触面の熱の伝わりやすさを高めるためには、接触面でどんな現象が起こっているのかを知る必要がある。だが、接触面の内部を観察したり、温度変化を測定したりすることはとても難しい。

そこで、Donatas先生が取り組むのが、接触面を原子スケールでモデル化し、コンピュータで熱輸送をシミュレーションする方法だ。数値計算の結果をグラフィックで表現すれば、あたかも接触面内部を原子レベルにまで拡大したかのように“観察”できる。そのため先生はこの手法を「数値顕微鏡」と表現する。

現実の世界では、金属の種類や、熱伝導率を高めるため間にはさまれるグリース、でこぼこの程度や固体と液体が引き合う力など、さまざまな要因が重なって、熱の伝わり方が決まる。熱伝達について知るためには、どのような条件でも容易に試せるシミュレーションが非常に有効だと先生は語る。

先生は最近、世界中の研究者が利用する分子動力学シミュレーションソフトウェアの中で、熱に関する誤りをみつけ、ソフトウェアの修正に貢献した。原子レベルから熱の本質に迫る先生の研究は、身の回りの電子機器をはじめ、あらゆる場面の熱問題の解決に貢献していくだろう。

プログラミングが得意なDonatas先生は、自身の生活でも自作プログラムを活用しているとか。リトアニアから日本に来た当初は日本語学習に便利なプログラム、希少な本をみつけるため販売サイトを巡回するプログラムなど。「パソコンさえあれば何でもできる」のだそうです。