1 実験装置・計測法の開発

1.1 縦型衝撃波管

ここでは各種縦型衝撃波管を設計・製作し、従来の水平型衝撃波管ではできなかった様々の実験が可能になりました。

1.2 極低温液体中での低侵襲的な衝撃波発生法と計測

1.3 熱音響的水中温度計法の確立

水中衝撃波背後の温度上昇を正確に計測することは非常に重要な研究課題です。この方法はレーザー光を用いて、場を乱すことなく精密に温度計測する方法で

NASAラングレー研究所との共同研究で開発したものです。

1.4 定量的な光学可視化法の確立

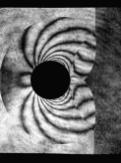

カラーシュリーレン法の開発を行いホログラフィー干渉計法と同時計測する可視化法を初めて開発した。

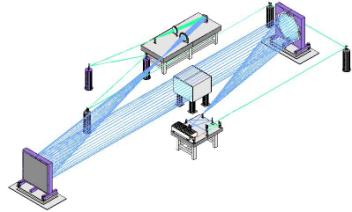

1.5 大視野での光学計測法

直径1mのシュリーレン鏡を導入して視野1mのホログラフィー干渉計法による定量観察が可能となった。図は大視野シュリーレン鏡とその光学系配置で、従来不可能とされた大視野高解像度の光学計測できる。

1.6 超高速弾道飛行と超高速衝突の実現

最高出口速度

8km/sの二段式軽ガス銃と長さ12m直径1.6mの自由飛行部からなる。この装置は我が国で最も優れた特性を有する装置で国際的にも最新鋭の装置である。平成14年度以降にはこの装置を用いた様々の基礎・応用研究が実施される。

2 数値シミュレーション法と画像処理法の開発

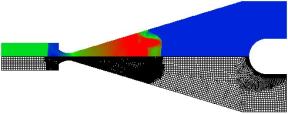

2.1 複雑現象に有効な非構造格子数値シミュレーション法

複雑形状物体に有効な解適合非構造格子法を用いた非定常数値解析コードを開発し、可視化結果との比較や、各種実験装置の特性解析などに用いています。図は自由ピストン衝撃波風洞のノズル始動過程を粘性及び実在気体効果を考慮した数値解です。

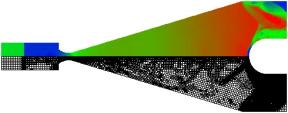

2.2 粒状流れに対する数値解法

浮遊固体微粒子中の衝撃波の挙動を模擬するために、粉塵気体を考慮した二次元数値解析コードを開発しています。図は、粉塵気体中に置いた楔まわりの衝撃波反射です。

2.3 地球規模の現象の数値解法

隕石の高速衝突や火山噴火で発生する衝撃波現象を三次元大規模数値解析で模擬しています。図は富士山が噴火した場合の災害予測図です。

2.4 大規模計算援用の実験画像処理法の開発

繰り返し実験で得られた時系列的な可視化結果をコンピュータを駆使してアニメーション表示し、衝撃波の動的挙動を容易に理解できるようにしたものです。下の時系列的な写真は円柱を過ぎる衝撃波の様子を動画に編集しています。