宇宙機は、打ち上げ時から、宇宙空間、地球への帰還時において様々な熱流体環境に晒される。特に、次世代宇宙輸送システムの開発には、大気圏再突入時の熱・空力特性の解明が必須である。本研究室では、機能性分子センサーを主とする熱流体計測手法を駆使することで、極限環境化での宇宙機周りの流れ場を明らかにする。またスーパーコンピュータを利用した数値流体力学(CFD)技術も併用し、流れ場構造の特徴量を抽出することで、未解決問題の解明を行い、次世代宇宙機の設計・開発への貢献を目指している。また極限熱環境下で長期間に亙るミッションを行う次世代の宇宙機には、限られた電力、重量のリソースで内部機器の排熱が可能な熱制御システムが不可欠である。そこで本研究室では、この要求に応えるべく、高熱輸送能力、軽量・省スペースな非電力熱輸送デバイスとしてループヒートパイプ(LHP)や自励振動ヒートパイプ(OHP)等の研究・開発を行い、次世代宇宙機ミッションの実現や月以遠の惑星での自在な探査活動に対するブレイクスルーをもたらすことを目指している。

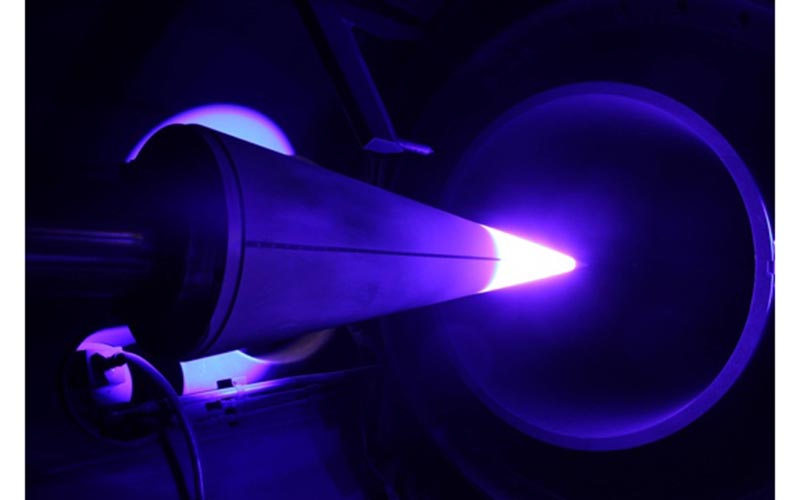

宇宙機が惑星大気に突入する際の空力特性・空力加熱現象の解明

宇宙機が惑星大気(地球や火星など大気を有する惑星)に突入する際に、問題となる極超音速領域での空力加熱現象、そこから減速し、超音速から遷音速になった際のエントリカプセルに関する動的不安定現象に着目している。これらの問題に対し、風洞実験や弾道飛行試験により、宇宙機周りの流れの可視化や、機能性分子センサ技術を用いて機体に加わる空力加熱・圧力分布を高精度で計測することで、CFDとの融合による機体設計のデータベースの構築も目指している。

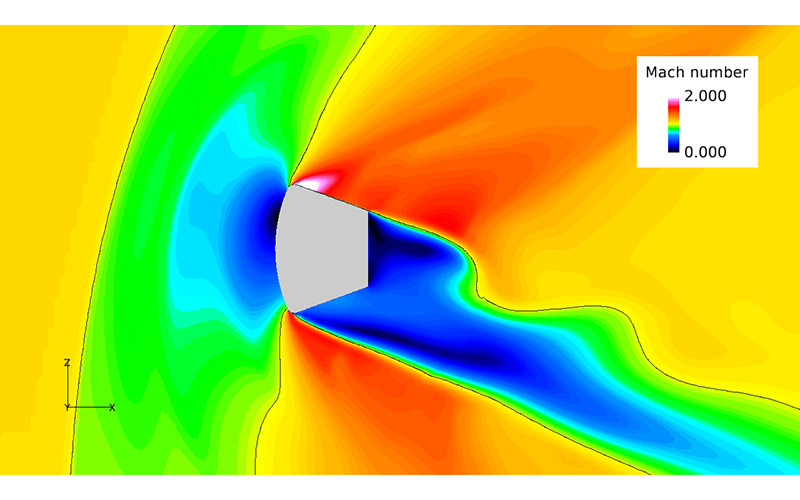

マッハ数M=1.4で自由飛行するはやぶさカプセル周りの流れ場

マッハ数M=1.4で自由飛行するはやぶさカプセル周りの流れ場 感温塗料技術を用いた極超音速飛行体への空力加熱計測

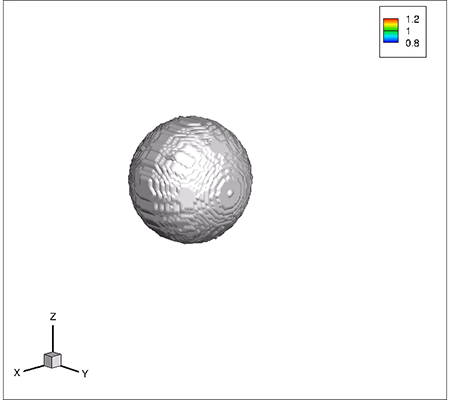

感温塗料技術を用いた極超音速飛行体への空力加熱計測 スーパーコンピュータによるHRVカプセル周りの非定常流れ場解析

スーパーコンピュータによるHRVカプセル周りの非定常流れ場解析

気液二相流を利用した宇宙機用熱制御デバイス

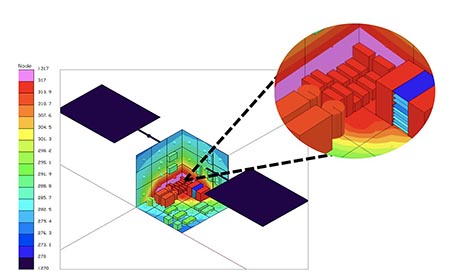

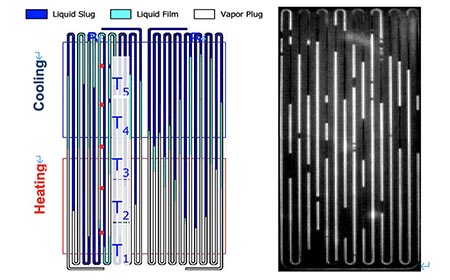

電子機器の発達に伴う発熱量の増大や小型化による高発熱密度化は宇宙機器開発のボトルネックになっている。この問題を解決するため、気液二相流体の蒸発・凝縮潜熱を利用した次世代の熱制御デバイスである、ループヒートパイプ/自励振動ヒートパイプの研究を行っている。LHP/OHPは毛細管力による内部流動により熱を輸送するため、軽量・省スペースな非電力熱輸送デバイスとしてリソースの限られている深宇宙探査機への搭載を期待されている。本研究室では、数値解析による内部流動の解明やデバイスの設計、実験による検証を行っており、その成果は最終的に宇宙空間で実証することを目指している。

熱数学モデルによる宇宙機のシステム熱解析

熱数学モデルによる宇宙機のシステム熱解析 自励振動ヒートパイプの内部流動の解明(左:数値解析,右:実験)

自励振動ヒートパイプの内部流動の解明(左:数値解析,右:実験)

機能性分子センサを利用した極限環境熱流体計測技術の研究・開発

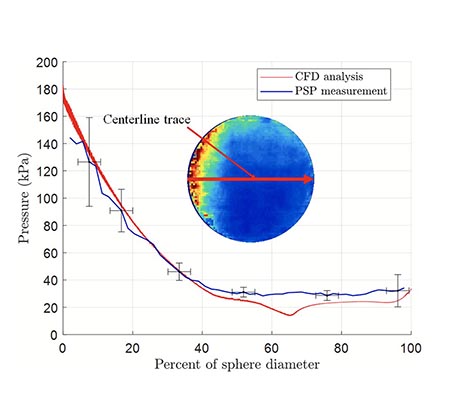

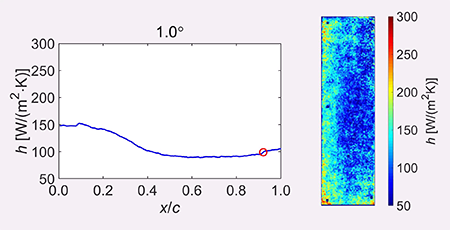

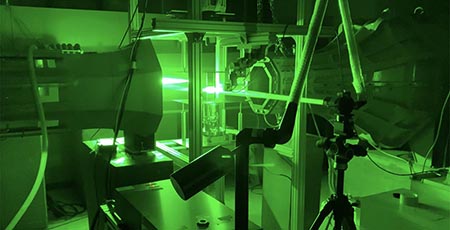

感圧塗料(Pressure-Sensitive Paint)や感温塗料(Temperature-Sensitive Paint)に代表される、機能性分子センサを用いた熱流体計測技術の研究・開発を行っている。特に高温や極低温、低速から極超音速流れ、マイクロ領域などの極限環境化での定量的な可視化計測・解析技術の研究を行っている。また近年では、超音速で飛翔する物体表面の圧力分布やBack Oriented Schlieren (BOS) 技術を利用した3次元非定常流れ場の定量計測にも挑戦している。

BOS法を用いた超音速飛行体の3次元密度計測(千葉大との共同)

BOS法を用いた超音速飛行体の3次元密度計測(千葉大との共同) PSP技術を用いた超音速飛行体の表面圧力場計測(ノートルダム大との共同研究)

PSP技術を用いた超音速飛行体の表面圧力場計測(ノートルダム大との共同研究) ntTSP計測技術を用いたピッチ運動するNACA0012翼面上の熱流束分布計測(ドイツDLRとの共同研究)

ntTSP計測技術を用いたピッチ運動するNACA0012翼面上の熱流束分布計測(ドイツDLRとの共同研究)

航空機を利用した新しい惑星探査システムの研究・開発

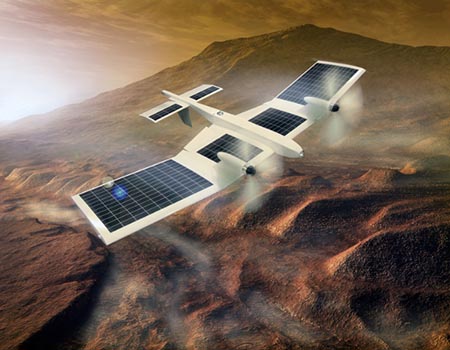

火星などの大気を有する惑星の新たな探査手法として、飛行機やヘリなどの航空機の活用を提案している。このための研究開発として特に、低レイノルズ数領域における超高性能翼型や回転翼システムの開発および流れ場の把握、柔軟膜を能動的に変形させる次世代翼システムの開発、概念設計による新規探査ミッションや機体の創出、などに着目して研究を進めている。また、JAXAおよび他大学と共同で火星飛行機の地球高々度での飛行実証試験を進めており、世界に先駆けてその実現可能性を示す予定である。この研究を通して、大気を有するあらゆる惑星において、「流体力」を利用した新しい惑星探査システム(Planetary Locomotion)の提案を目指す。

火星飛行機 © JAXA

火星飛行機 © JAXA ヘリによる火星縦穴探査

ヘリによる火星縦穴探査 低レイノルズ数流れでの翼周りの非定常流れ場計測

低レイノルズ数流れでの翼周りの非定常流れ場計測

- メモ:画像参照元 http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=9a1b0889d29e09e5b60e455558548635 著作権フリーヘリ縦穴探査画像.pptx 風洞実験風景_山本.mov

宇宙熱流体システム研究分野 伊神 翼 助教が「JAXA航空イノベーションチャレンジ」共同研究に採択されました(2025.8.1)

宇宙熱流体システム研究分野 伊神 翼 助教が「JAXA航空イノベーションチャレンジ」共同研究に採択されました(2025.8.1) 永井大樹教授(宇宙熱流体システム研究分野)のインタビュー記事が、リバネス出版の定期刊行冊子 中高生のための研究キャリア・サイエンス入門「someone」に掲載

永井大樹教授(宇宙熱流体システム研究分野)のインタビュー記事が、リバネス出版の定期刊行冊子 中高生のための研究キャリア・サイエンス入門「someone」に掲載 荒武 聖 氏(融合計算医工学研究分野 博士課程3年)、大川 真生 氏(宇宙熱流体システム研究分野 博士課程1年)、金子 泰 助教(電磁機能流動研究分野)が The 21st International Conference on flow Dynamics (ICFD2024) にて「Best Presentation Award for Young Researcher」を受賞(2024年11月20日)

荒武 聖 氏(融合計算医工学研究分野 博士課程3年)、大川 真生 氏(宇宙熱流体システム研究分野 博士課程1年)、金子 泰 助教(電磁機能流動研究分野)が The 21st International Conference on flow Dynamics (ICFD2024) にて「Best Presentation Award for Young Researcher」を受賞(2024年11月20日) 【プレスリリース】量子インスパイアード技術を用いた大量データのクラスタリング手法の開発 多様な分野における画像を含む時系列データの分析に利用 (2024.1.11)

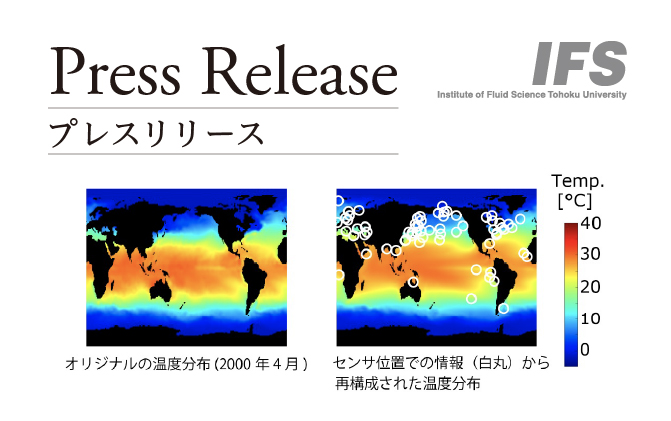

【プレスリリース】量子インスパイアード技術を用いた大量データのクラスタリング手法の開発 多様な分野における画像を含む時系列データの分析に利用 (2024.1.11) 【プレスリリース】膨大な数の空間点データからなる現象を少数のセンサ情報から表現する最適なセンサ位置を決定する新たなアルゴリズムを開発 広範な学術・産業応用や実用化前進に期待 (2022.12.12)

【プレスリリース】膨大な数の空間点データからなる現象を少数のセンサ情報から表現する最適なセンサ位置を決定する新たなアルゴリズムを開発 広範な学術・産業応用や実用化前進に期待 (2022.12.12) 【ハイブリッド開催】東北大・宇宙航空研究連携拠点 第4回シンポジウム (2022/12/10土)

【ハイブリッド開催】東北大・宇宙航空研究連携拠点 第4回シンポジウム (2022/12/10土)